地下妄の手記

水の下に眠る城は何故燃えた?④原本

最終更新:

619metro

-

view

水の下に眠る城は 何故燃えた? ④

秋庭氏の著述を検証するにあたって、何が一番困るかと言うと、「憑拠が曖昧と言うか、明らかで無い中での断定」だろう。真偽定かならざる、事物の真偽を特定する際に、間接的な憑拠を積み重ねると言う方法がある、その中で、間接的な憑拠として推定を用いる事も許されないでは ない。しかし、その場合でも推定は、存在の明らかな、多少の専門性が必要となるにしても、誰もが確認できる間接的な憑拠を基にした相当な真実性を吟味され なければならないし、しかも、この間接的な憑拠を積み重ねた結果となる真偽の特定も、推定以上のものではないのだ。

今まで、江戸城は果たして、秋庭氏の言う「水の下に眠る城」なのか?を吟味してきた。ここで纏める意味で、以下の秋庭氏の記述について見ていくこととする。

┌── 地下網の秘密「2」(単行本秋庭俊著洋泉社2004年刊) 66頁11行目~69頁6行目 ──┐

地下網の秘密「2」(文庫版秋庭俊著新潮社2006年刊) 75頁6行目~78頁10行目

五稜郭の初期設計図が左(「77頁」文庫版)にある。この計画では五稜郭がきわめて複雑な形をしている。幾何学模様のなかから、ギザギザしたものが周囲に突きだしている。実は、このギザギザしたものも、十字砲火をめざした設計である。

このギザギザの先には大砲が据えられることになっていた。ギザギザの中心のほうにも、ぐるりと大砲が設置される予定だった。このような陣形なら、敵がど こから近づいてきても、ギザギザの先からの砲撃と、中心のほうからの砲撃が交差し、十字砲火を浴びせることができた。

このきわめて複雑な幾何学模様は、オランダの築城理論、つまり、要塞のつくり方をそのままコピーしている。前章で紹介した運河に囲まれた都市、ナールデンの初期設計と同じものになる。

ナー ルデンという城郭都市は、十七世紀にこのような形に建設された。わが国では江戸時代の初期にあたっている。このオランダの都市は当時の状態をよく保存して いて、いまでも、都市の中心には大きな地下空間が広がっている。公共施設の多くが地下にあり、市内には地下道が縦横に走っている。城郭都市ナールデンは ヨーロッパで初めて、地下に「城」が建設された都市になるのだという。

「水があるところには、その下に同じ大きさの地下空間がある」 このとき登場したオランダの築城理論では、大砲から城を守るのは、石でも、金属でもなく、水だった。敵の集中砲撃のさなか、運河の下に築かれた地下道を移動することができた。

「水は城を囲み、水は市街を囲む」

この地下の城から延びていた地下道は、市街の外まで広がっていた。市街の外周には、随所に砲台が配置されていた。この理論では、広大な敷地を持つことで、大砲の飛距離の先に城を築いていた。

オランダの築城理論「広大な水の下の城」には、もう一つ、大きな長所があった。実は、大砲というものは大量の水を必要とした。

砲台では、砲撃のたびに火薬弾薬が爆発している。砲床や砲身などはすぐに高温になる。砲室の温度が上がりすぎると、各種の機器が正しく作動しなくなる。このような事態を避けるには、大量の冷却水が必要だった。

また、爆発を繰り返しているところでは洗浄という作業も欠かせなかった。一定時間以上、砲撃を続けるためには、当時は、洗浄できるかどうかが決め手とされていた。

さらには、敵の砲撃を受けたとき、その消火にあたるのも水だった。砲撃の応酬になったときは、武器弾薬を保管しておく場所にも水が利用された。砲台にとっては、水は何よりも貴重な軍事資源だったのだという。

だが、この新しい築城理論にも、欠点がないわけではなかった。それほど広大な城を築けば、どうしても戦力が分散することになる。どこか一方に大砲が並べら れ、砲撃が始まったときは、その方角を向いている砲台と兵力では、太刀打ちができなくなる。そのときは、集中砲火のさなか、他の地区に配備されていた兵力 が駆けつけ、武器弾薬を輸送し、ときに大砲も移動しなければならなかった。そのためには巨大な地下道が必要だった。

運河と同じ大きさの地下道を築く手法は、この欠点をカバーするために編みだされた。その手法が江戸幕府に伝授された。内堀や外堀、上水の下に築かれていた地下道は、つまり、単なる抜け穴ではなく、大砲がとおるためのルートだった。

皇居内の地下断面図を思いだしていただきたい。国民が花見に興じ、ボート遊びを楽しんでいる下には、このような生々しい江戸の歴史がいまも隠されている。

└──────────────── 全体引用終り ─────────────────┘

まず、最初の二行から、

五稜郭の初期設計図が左(「77頁」文庫版)にある。この計画では五稜郭がきわめて複雑な形をしている。幾何学模様のなかから、ギザギザしたものが周囲に突きだしている。実は、このギザギザしたものも、十字砲火をめざした設計である。

「五稜郭の初期設計図が左(「77頁」文庫版)にある。」この図が「初期設計図」であることを証拠立てるものは何もありません。一般に流布している五稜 郭の初期設計図(概念図と言う方が正しいのだろうが)では、半月堡をほぼ全周に亘って複数構築する計画となっています。

「五稜郭の初期設計図が左(「77頁」文庫版)にある。」の図は実際の五稜郭と同じく、半月堡は一箇所だけなのです。

なお函館市立函館博物館のサイトに「五稜郭初度設計図」が掲示されています。

http://www.museum.hakodate.hokkaido.jp/collection/rekishi/03_1_1.html

モチロン、秋庭氏が無断複写している図も「五稜郭之図」として掲示されており、ご丁寧にも「最終段階の設計図の一つ」との解説もついています。

http://www.museum.hakodate.hokkaido.jp/collection/rekishi/03_1_2.html

このギザギザの先には大砲が据えられることになっていた。ギザギザの中心のほうにも、ぐるりと大砲が設置される予定だった。このような陣形なら、敵がどこから近づいてきても、ギザギザの先からの砲撃と、中心のほうからの砲撃が交差し、十字砲火を浴びせることができた。

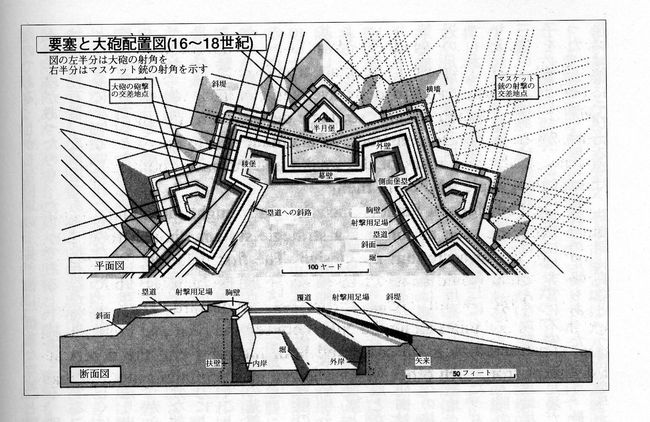

秋庭氏は16世紀末から17世紀にかけての稜堡式築城、ならびに城塞都市の攻防についての諸事を、19世紀中葉の五稜郭を例にと言うか、擬制して説明して いるので、おかしな事になるのですが、18世紀中葉までの稜堡式築城の守備側の火力の中心は、まず、砲でなく銃でした。そして、十字砲火は「ギザギザの先 からの砲撃と、中心のほうからの砲撃が交差し、」ではなく、

「戦略の歴史 ジョン・キーガン著、遠藤利国訳 1997年心交社刊」(164頁)

この図の様に稜堡の胸壁と言う辺と辺からの銃撃、もしくは砲撃が交差して、両翼からの射撃の輻輳となるものだったのです。

このきわめて複雑な幾何学模様は、オランダの築城理論、つまり、要塞のつくり方をそのままコピーしている。前章で紹介した運河に囲まれた都市、ナールデンの初期設計と同じものになる。

「オランダの築城理論」とは何を指すのでしょう?、確かに、五稜郭の設計者で施工の責任者たる、武田斐三郎(たけだ あやさぶろう)は蘭書から

「要塞のつくり方をそのままコピー」したかもしれませんが、蘭書の内容が「オランダの築城理論」だとは限りません。秋庭氏自身が後に挙げている、ボーバン(普通はヴォーバンと言いますけど)、はフランス人ですね。

また、五稜郭の構築と、「ナールデンの初期設計と同じものになる。」のでしょうか?「ナールデンの初期設計」とは、いつのどのような設計・構築を指すのでしょうか?秋庭氏は初期設計好きですね。

ナールデンの、稜堡式築城は「風変わりオランダ紀行:島・水郷湿原・丘・多稜郭」(堀淳一文・写真1997年東京書籍刊)などの説明では、1574~1596年と1675~1685年の二期があるとされています。

その後にヴォーバンの築城の第一~第三方式が生まれたことになっていますので、いずれにしても、五稜郭より大分に前の理論であり、「ナールデンの初期設計」の様な陳腐化した築城理論で五稜郭造って大丈夫だったんでしょうか?

さて、ここからが核心部分ですが、

ナールデンという城郭都市は、十七世紀にこのような形に建設された。わが国では江戸時代の初期にあたっている。ナールデンの稜堡式築城の時期は上記の通り1574~1596年と1675~1685年の二期になるはずです。年表で見てみましょうか。関が原以降を江戸初期ということにしても、時期が合いませんね。

1574

~1596年 ナールデン12稜郭の造成完成時期(オランダ戦争で直前にスペインにより全滅させられている)

1578年 信長麾下九鬼水軍の鉄甲船は大砲3門を船首に配置、本願寺・毛利連合軍と交戦

1590年 秀吉「小田原攻め」において大砲を攻城戦に使用

1590年 徳川家康関東移封(江戸入府)

1598年 豊臣秀吉没

1600年5月12日 徳川家康、リーフデ号乗組員ウィリアム・アダムス、ヤンヨーステン・ファン・ローデンシュタイン等と引見

1556年?

~1623年 ヤンヨーステン・ファン・ローデンシュタイン(生・没年)

1564年9月24日

~1620年6月16日 ウィリアム・アダムス(生・没年)

1600年9月15日 関が原の戦い

1603年 家康征夷大将軍宣旨江戸幕府開府江戸城修築開始

1605年 秀忠、将軍襲職

1606年12月12日 江戸城火(慶長11年)

1607年 駿府にて大御所政治開始

1612年1月24日 城内尾張藩邸より桜田一帯焼失(元和7年)

1615年 大阪夏の陣

1616年 家康薨去

1634年7月23日 西の丸炎上(寛永11年)

1636年 江戸城築城完成

1639年8月11日 江戸城火(寛永18年)

1657年1月18~19日明暦(3年)大火で天守閣焼失 以降本丸はじめ度々火災焼失(江戸三大大火他)

1633年5月15日

~ 1707年3月30日 ヴォーバン(生・没年)

1680年頃 いわゆるヴォーバンによる築城第一~第三方式の摘要時期

このオランダの都市は当時の状態をよく保存していて、いまでも、都市の中心には大きな地下空間が広がっている。公共施設の多くが地下にあり、市内には地下道が縦横に走っている。城郭都市ナールデンはヨーロッパで初めて、地下に「城」が建設された都市になるのだという。

得意技の「・・・だという。」が出ましたが、その前の部分。断定しちゃって良いんでしょうか?

ナールデンを説明する書籍は、そう多くはありませんが、「いまでも、都市の中心には大きな地下空間が広がっている。公共施設の多くが地下にあり、市内には 地下道が縦横に走っている。」などと記されたものは皆無です。ネット上でも、例えば、オランダ政府観光局の説明では、

>>http://www.holland.or.jp/press/apr04_press.htm

現在の都市の規模と比べると小さな城砦都市ナールデン。町には縦横それぞれ3、4本の道路が走っているだけで、くまなく歩いても1時間とかからない大きさ です。その中に高さ45mの鐘楼をもつ教会、ルネサンス様式の市庁舎、昔そのままの小さな家々、由緒ありげな店構えのカフェ、骨董店などがあり、静かな町 を散策していると17世紀にタイムトリップしたかのようです。城砦へ登ることもできます。町の周囲は緑に溢れています。かつてここに軍隊が駐屯し、戦いが あったのがウソのようです。静かな趣きがしっとりと心に響く、時間を忘れさせてくれる町がナールデンです。

となっています。したがって、こんな記述についても

「城郭都市ナールデンはヨーロッパで初めて、地下に「城」が建設された都市になるのだという。」

ヨーロッパで地下に「城」が建設された都市と言うものがあるのでしょうか?ひょっとしたら、秋庭氏の脳内でもナールデンが最初で最後なんじゃないでしょうか(笑

↑2月26日までアップ分

「水があるところには、その下に同じ大きさの地下空間がある」 このとき登場したオランダの築城理論では、大砲から城を守るのは、石でも、金属でもなく、水だった。敵の集中砲撃のさなか、運河の下に築かれた地下道を移動することができた。「水があるところには、その下に同じ大きさの地下空間がある」のが「オランダの築城理論」で、この築城理論の登場の時期は、前後の文脈から17世紀初頭 の様なのですが、この時期にこの様な築城理論が成立したと言う史料がありません。秋庭氏自身これの出典を書かれていませんし、私も一応の史料渉猟を行って みましたが、戦史、戦略関係資料、土木建設史どこにも、「水があるところには、その下に同じ大きさの地下空間がある」などという「築城理論」は発見できま せんでした。

秋庭氏が提示する唯一の根拠は、

地下網の秘密「2」(単行本秋庭俊著洋泉社2004年刊) 55頁18行目~56頁9行目秋庭氏のみが何の憑拠も無しに発見し得た、

わが国では、関ケ原の戦いに大砲が登場している。しかし、まだ、主要戦力には育っていなかった。とはいうものの、今後の戦いでは、大砲が主役になるで あろうことは、おそらく、誰の目にも明らかだった。大砲の攻撃に備えて本格的な城を築いたのは、おそらく、わが国では、徳川家康が最初で最後だった。

徳川家康はオランダ人を重宝していた。ヤン・ヨーステンは「やよす」などと呼ばれて親しまれ、この「やよす」が東京駅の「八重洲」になったのだ という。しかし、このとき家康がオランダ人を重宝しており、ヤン・ヨーステンがお堀端に住んでいたのは、それなりの理由があったからではなかったのだろう か。かつての川を地下の上水に変え、内堀や外堀の下に地下空間を築くという手法は、わが国ではいまだに伏せられているものの、当時のオランダの城づくりと 同じだった。

「かつての川を地下の上水に変え、内堀や外堀の下に地下空間を築くという手法は、わが国ではいまだに伏せられているものの、当時のオランダの城づくりと同じだった。」だけなのですから。

第一、「水があるところには、その下に同じ大きさの地下空間がある」これは、比喩としても非科学的に過ぎませんか?軍事技術としての土木工学は、感覚的な ものでなく、物理的に「100立方メートルの水があるところには、その下に100立方メートルの容積の空間」を工作し得ると言う事に成るのでしょうか?、 何か意味があるのでしょうか。「運河の下に築かれた地下道」のためとして、別に、「100立方メートルの水があるところには、その下に100立方メートル の容積の空間」は要らんでしょう?

しかも籠城戦において「敵の集中砲撃のさなか、運河の下」つまり、城郭都市の最前線、後に出て来る砲の射程距離を超える自然の防御線たる運河の下「に築かれた地下道を移動すること」に、戦術的、戦略的に、何の意味があるのでしょうか?敵の攻囲の後方に出て、挟み撃ち?

当時のオランダはスペインの植民地で、経済的に自立しちゃったものだから、スペインからの独立を目論んでいて、各都市がスペインと正規戦を戦っていたところなんですね。

で、スペインの攻囲線の厚みと言うものは生半可なものじゃなかったんですよ。だって、その頃は本国からの物資補給なんて無くて、現地つまりオランダのナー ルデン攻囲なら、その周辺全体から、糧秣から何から調達、つまり略奪しなきゃならなかったんですから、後方への滲出線、地下だって隠し果せるはずがありま せん。

しかも、秋庭氏によれば運河の下の地下空間の構築方法は、

地下網の秘密「2」(単行本秋庭俊著洋泉社2004年刊) 42頁13行目~42頁末なんですが。

かつて地面だったところを川にするときは、大きく土を掘り込んでいくことになる。時にその深さは一〇メートルを越え、二〇メートルという深さに達してい る。かつて川だったところに水が流れなくなると、そこは土の道へと変えられている。実は、江戸時代の上水はこのようにして築かれている。水が流れていない 川の幅いっぱいに木の枠が建て込まれ、四角いトンネルができあがると、この木枠のトンネルの上に土が盛られ、

その上が新たな街道になっている。

その後、かつての川から、再び、トンネルへ水が流される。これが上水と呼ばれるものになる。

地下網の秘密「2」(単行本秋庭俊著洋泉社2004年刊) 58頁5行目~8行目

このように内堀、外掘の地下に広大な空間を築く手法も、上水を敷設するときと何も変わらない。川の水をいったんせきとめ、二段重ねの空間を築き、その上 だけに水を引くということになる。十六世紀前半、オランダはこのような手法で運河の下に地下道を築き、水の下に眠る城を完成している。

この二つの文章、水の帰し方が上下逆なんです。42頁では、道「上」、水「下」、58頁では水「上」、道「下」。これね、構築構造としては大違いなんですけど。

全然考えておられないんですね。

オランダじゃあ、水「上」を、どう、下の「道」で受けたんでしょうね?木枠のトンネルですか?水と土の圧力どう受けたんでしょう?普通の西洋土木なら、石積みのアーチでトンネル作って受けるんでしょうけど、水の漏出どう処理したんでしょう?

あっ、そうか。風車で汲み上げてたんですね、オランダだからきっと。ナールデンの稜堡に林立する風車。さぞや壮観な事でしょうね。

ところで、

地下網の秘密「2」(単行本秋庭俊著洋泉社2004年刊) 58頁7行目この一世紀の隔たりは何なんでしょう?

十六世紀前半、オランダはこのような手法で運河の下に地下道を築き、水の下に眠る城を完成している。

地下網の秘密「2」(単行本秋庭俊著洋泉社2004年刊) 67頁3行目

ナールデンという城郭都市は、十七世紀にこのような形に建設された。わが国では江戸時代の初期にあたっている。

「水は城を囲み、水は市街を囲む」「」書きで、何か思わせ振りに「水があるところには、その下に同じ大きさの地下空間がある」 とか、「水は城を囲み、水は市街を囲む」とかお書きになって いるんですが。これは何か?秋庭氏の家の、ご教訓カレンダーかなんかに書いてある標語ですか?それともどちらかからの引用なのでしょうか?まさか、「地下 の名所」とか、「メッカ」とかのように、秋庭氏が勝手に呟いていらっしゃる思い付きではないでしょうね?

この地下の城から延びていた地下道は、市街の外まで広がっていた。市街の外周には、随所に砲台が配置されていた。この理論では、広大な敷地を持つことで、大砲の飛距離の先に城を築いていた。

この地下の城から延びていた地下道は、市街の外まで広がっていた。と言う事は、上の図で言うと「斜堤」の外まで地下道が行っていたことになります。

市街の外周には、随所に砲台が配置されていた。これは稜堡のことを指していると思うのですが、二つの文に脈略がないのです。

この理論では、広大な敷地を持つことで、大砲の飛距離の先に城を築いていた。前後の文脈から、「この理論」は「オランダの築城理論」を指すのだと思われますが、具体的な築城理論としては火力に対する縦深防御について言いたいのかなと思います。

もしそうなら、これはまさに、ヴォーバンの築城理論の第二方式に当るのですが、ヴォーバンがほぼ彼の独創として、それを行ったのは、17世紀半ば以降、と 言うようなことが、「現代戦略思想の系譜:マキャヴェリから核時代まで 」(ピーター・バレット編 防衛大学校「戦争・戦略の変遷」研究会訳 ダイヤモン ド社 1989年)に書かれていました。

ナールデンの建設より大分後のことです。

↑2月28日早朝アップ分

オランダの築城理論「広大な水の下の城」には、もう一つ、大きな長所があった。実は、大砲というものは大量の水を必要とした。「実は、大砲というものは大量の水を必要とした。」 エッ?16~17世紀の大砲が大量の水を必要とした何か記録があるんでしょうか?

砲台では、砲撃のたびに火薬弾薬が爆発している。砲床や砲身などはすぐに高温になる。砲室の温度が上がりすぎると、各種の機器が正しく作動しなくなる。このような事態を避けるには、大量の冷却水が必要だった。

「砲台では、砲撃のたびに火薬弾薬が爆発している。」

正確に言うと、砲撃は、火薬が爆発するのではなく、火薬の爆燃によって高温高圧のガスが発生し、それが砲弾を砲身から推し出す、という作用のことですが、「火薬弾薬」の弾薬の爆発って何なんでしょうね。

「たまぐすり」なら銃砲弾の発射薬という意味ですが、「かやくたまぐすり」はおかしいし、一方で「だんやく」なら砲弾と発射薬のことですがそうすると、「砲台では、砲撃のたびに火薬、砲弾、発射薬が爆発している。」と言う事になります。

揚げ足取りとか、重箱の隅突付きで言っているのではありません、以降に続く、「砲床」、「砲身」、「砲室」と意味も解らずに術語を使って尤もらしく存在しない砲とその周辺物の組成を持ち出しておられるからです。

「砲台では、砲撃のたびに火薬弾薬が爆発している。砲床や砲身などはすぐに高温になる。」

はい、砲床は兎も角、砲身は、当時の火薬、黒色火薬でも燃焼温度は1700度程度になりますから。確かに、砲身のそれも腔内は発射直後には相当な高温になります。

でも、この熱エネルギーは殆ど発射と同時に、砲弾と一緒に砲口から出ていってしまいます。ですからそんなに温度の高い状態続きません。また、青銅の肉厚の砲身ですから砲の表面までそう簡単に熱くなりません。

「砲床」は「砲身」特に当時の砲では砲を載せて支える台のことで、砲耳がある砲では砲耳を支点に砲の仰角を取る時の砲尾を載せる木製の台のことです。

これが高温になるとはどういうことか。まるで説明がありません。

「各種の機器」って何なんでしょう?そんなにセンシティブな機器が17世紀の大砲についていたんでしょうか?

「砲室」は砲が収められている、煉瓦や石などで囲まれた部屋、或いは壕(掩体等)のことですが、これの温度が上がりすぎて、各種の機器が正しく作動しなくなる前に、砲撃に携わる人間が正しく作動しなくなると思うのは私だけでしょうか。

つまり、水で冷却しなければならないほどに「砲身」も「砲床」も「砲室」も熱くならないのです。大量の水ってどうやって使うのでしょう?「砲身」や「砲床」に振り掛ける?「砲室」に撒くんでしょうか?

もし、万が一にも、秋庭氏の言うような高温になった場合、青銅の鋳物と言えど、直接水を掛けて急に冷やしたら割れませんか。で、大量の水、冷やし終わったらどこへ行くんでしょう?

発砲の反動で、砲は後退、後座しますよね。車輪付きの砲に水浸しの石床。何処へ?何処まで?後座。そんな暴れる砲を扱うの怖くないんですか?

また、爆発を繰り返しているところでは洗浄という作業も欠かせなかった。一定時間以上、砲撃を続けるためには、当時は、洗浄できるかどうかが決め手とされていた。ところで、どこを洗浄するのでしょう?例えば砲腔内を大量の水で洗浄するとしましょう。洗い終わって砲腔内に残った水どうやって排出するのでしょう?砲の仰角を一度俯角にして水を排出?でまた仰角向けて、弾薬の装薬、装填ですか?

何故、「一定時間以上、砲撃を続けるためには、」洗浄をしなければならなかったのか、説明が無いんですけど。

本当は、「洗浄」ではなく、「清掃」なんです。「一定時間以上」なんて話じゃなくて、発砲ごとに、「清掃」するのです。棒の先に捲いた水を含ませたスポンジ(海綿)で砲腔内を拭くのです。

砲への装薬は剥き出しの火薬の粉を砲腔内に充填して行うなどと言う怖いことは出来ません。初期の砲では装填に二時間とか言ってましたから、粉の火薬を砲口 から先込めで注ぎ入れ、突き棒で突き固めた上に石などを飛翔体として載せたかもしれませんが、17世紀にもなると、そんな剥き出しで、直ぐに散らばる様な 粉の火薬を、砲の側で扱うなんて危ないことはしなかった。

弾薬庫や、火薬庫の中で、布で出来た簡単な装薬包(装薬筒)に火薬を包んで、それを砲側に持ち込むようになって。装薬包のまま砲口から砲腔内に落とし込み突き棒で袋ごと突き固め、砲弾を落とし込み、ロープの解き解したものなどで砲弾を押さえるなどしていました。

その結果、発砲ごとに

“一発発射した後の砲腔は、次に装填したときに発砲が早まることのないよう、火の粉とくすぶりを綺麗に掃除されなければならない。”

「帆船史話」(杉浦昭典著1978年舵社刊91頁)

次の装薬包を不用意に突っ込んで、そこに前の装薬包の燃え残りが燻ぶっていたら。「早発」怖いですねぇ。と言うような事が起こったので発砲ごとに清掃していたのであって、「一定時間以上、砲撃を続けるためには」とは何の関係も無かったのです。

更に言えば、青銅砲の砲身命数、つまり、何発撃ったら砲身が使い物にならなくなるかの弾数ですが、百発程度と言われていました。

「砲室の温度が上がりすぎる」とか、、「一定時間以上、砲撃を続けるためには、」と言うような使い方はできなかったんです。

3月3日アップ分↑

さらには、敵の砲撃を受けたとき、その消火にあたるのも水だった。砲撃の応酬になったときは、武器弾薬を保管しておく場所にも水が利用された。砲台にとっては、水は何よりも貴重な軍事資源だったのだという。「敵の砲撃を受けたとき、その消火にあたるのも水だった。」

先述のとおり、当時の砲は衝力で構築物を破砕する実体弾、もしくは対人用の葡萄弾、散弾のような球状の金属弾で、直接に出火を誘発するものでは有りませんでした。

榴弾、或いは炸裂弾の実用は18世紀中盤以降のことです。

「砲撃の応酬になったときは、武器弾薬を保管しておく場所にも水が利用された。」水がどの様に利用されたのかの説明がありません。砲撃の応酬になったとき に、なろうとなるまいと、武器弾薬を保管しておく場所には細心の配慮を要するのではないでしょうか。というか説明になっていません。意味がわかりません。

だが、この新しい築城理論にも、欠点がないわけではなかった。それほど広大な城を築けば、どうしても戦力が分散することにな る。どこか一方に大砲が並べられ、砲撃が始まったときは、その方角を向いている砲台と兵力では、太刀打ちができなくなる。そのときは、集中砲火のさなか、 他の地区に配備されていた兵力が駆けつけ、武器弾薬を輸送し、ときに大砲も移動しなければならなかった。そのためには巨大な地下道が必要だった。「だが、この新しい築城理論にも、欠点がないわけではなかった。」

運河と同じ大きさの地下道を築く手法は、この欠点をカバーするために編みだされた。その手法が江戸幕府に伝授された。内堀や外堀、上水の下に築かれていた地下道は、つまり、単なる抜け穴ではなく、大砲がとおるためのルートだった。

欠点はありましたが、以降で秋庭氏が言うような欠点ではありませんでした。

「それほど広大な城を築けば、どうしても戦力が分散することになる。」

城と言うのは、本来戦力を集中する目的で築かれるものなのですが。違ったかな?

城の各正面に圧力を受けてこそ戦力が分散する、しかし、通常守備側には、戦闘力の密度を維持するために籠城する、つまり、各正面に同時に圧力を受けても、対抗できるだけの戦力密度が城の中に無ければ、城砦に戦略的な意味は無いんじゃなかろうか?

攻囲、攻城側が「どこか一方に大砲を並べ、砲撃を始めたとき」に「その方角を向いている砲台と兵力では、太刀打ちができなくなる。」根拠は何でしょうか?

また、では、どれだけの兵力が「駆けつけ」、「武器弾薬を輸送?」、「大砲も移動」すると、その戦闘局面で、その戦線は均衡するのでしょうか?

「巨大な地下道」何で必要なんですか?照明も心許ない地下道、移動中は外界の情報も入らず、戦闘局面に直ぐに参加できない、しかも、落盤や水没の危険がある地下道、何で必要なんでしょう?

「運河と同じ大きさの地下道を築く手法は、この欠点をカバーするために編みだされた。」運河と同じ大きさの地下道を築く手法って、

地下網の秘密「2」(単行本秋庭俊著洋泉社2004年刊) 58頁5行目~8行目これですか?再々言いますけど「オランダはこのような手法で運河の下に地下道を」築いてなんぞいません。

このように内堀、外掘の地下に広大な空間を築く手法も、上水を敷設するときと何も変わらない。川の水をいったんせきとめ、二段重ねの空間を築き、その上 だけに水を引くということになる。十六世紀前半、オランダはこのような手法で運河の下に地下道を築き、水の下に眠る城を完成している。

「その手法が江戸幕府に伝授された。内堀や外堀、上水の下に築かれていた地下道は、つまり、単なる抜け穴ではなく、大砲がとおるためのルートだった。」いつ伝授されたんでしたっけ?「その手法」とやらは?

地下網の秘密「2」(単行本秋庭俊著洋泉社2004年刊) 58頁7行目実際の、ナールデン12稜郭の造成完成時期は1574~1596年

十六世紀前半、オランダはこのような手法で運河の下に地下道を築き、水の下に眠る城を完成している。

地下網の秘密「2」(単行本秋庭俊著洋泉社2004年刊) 67頁3行目

ナールデンという城郭都市は、十七世紀にこのような形に建設された。わが国では江戸時代の初期にあたっている。

どこに?「国民が花見に興じ、ボート遊びを楽しんでいる下には、このような生々しい江戸の歴史が」いまも隠されているんですか?

「皇居内の地下断面図」って、「千代田区史」から盗んできた、「江戸城内の地層断面想定図」のことかな?「地下断面図」と「地層断面想定図」また、例によってのすり替えかな?

平成19年3月5日陸壱玖 記述終り。